Процессоры в бюджетных ноутбуках: что выбрать

Индустрия смартфонов с каждым днем прогрессирует, и, как результат, пользователи получают всё более новые, современные и мощные гаджеты. Все производители смартфонов стремятся сделать свое творение особенным и незаменимым. Поэтому на сегодняшний день большое внимание уделяется разработке и производству процессоров для смартфонов.

Наверняка, у многих любителей «умных телефонов» не раз возникал вопрос, что такое процессор, и какие его основные функции? А также, несомненно, покупателей интересует, что обозначают все эти циферки и буквы в названии чипа.

Предлагаем немного ознакомиться с понятием «процессор для смартфона»

.

Процессор в смартфоне - это самая сложная деталь и отвечает она за все вычисления, производимые устройством. По сути, говорить, что в смартфоне используется процессор, неправильно, так как процессоры как таковые в мобильных устройствах не используются. Процессор вместе с другими компонентами образуют SoC (System on a chip – система на кристалле), а это значит, что на одной микросхеме находится полноценный компьютер с процессором, графическим ускорителем и другими компонентами.

Если речь заходит о процессоре, то сперва надо разобраться с таким понятием, как «архитектура процессора» . Современные смартфоны используют процессоры на архитектуре ARM, разработкой которой занимается одноименная компания ARM Limited. Можно сказать, что архитектура - это некий набор свойств и качеств, присущий целому семейству процессоров. Компании Qualcomm, Nvidia, Samsung, MediaTek, Apple и другие, занимающиеся производством процессоров, лицензируют технологию у ARM и затем продают готовые чипы производителям смартфонов или же используют их в собственных устройствах. Производители чипов лицензируют у ARM отдельные ядра, наборы инструкций и сопутствующие технологии. Компания ARM Limited не производит процессоры, а только продает лицензии на свои технологии другим производителям.

Сейчас давайте рассмотрим такие понятия, как ядро и тактовая частота, которые всегда встречаются в обзорах и статьях о смартфонах и телефонах, когда речь идет о процессоре.

Ядро

Начнем с вопроса, а что такое ядро? Ядро – это элемент чипа, который определяет производительность, энергопотребление и тактовую частоту процессора. Очень часто мы сталкиваемся с понятием двухъядерный или четырехъядерный процессор. Давайте разберемся, что же это значит.

Двухъядерный или четырехъядерный процессор – в чем разница?

Очень часто покупатели думают, что двухъядерный процессор в два раза мощнее, чем одноядерный, а четырехъядерный, соответственно, в четыре раза. А теперь мы расскажем вам правду. Казалось бы, вполне логично, что переход с одного ядра к двум, а с двух к четырем увеличивает производительность, но на самом деле редко когда эта мощность возрастает в два или четыре раза. Увеличение количества ядер позволяет ускорить работу девайса за счет перераспределения выполняемых процессов. Но большинство современных приложений являются однопотоковыми и поэтому одновременно могут использовать только одно или два ядра. Естественно возникает вопрос, для чего тогда четырехъядерный процессор? Многоядерность, в основном, используется продвинутыми играми и приложениями по редактированию мультимедийных файлов. А это значит, что если вам нужен смартфон для игр (трехмерные игры) или съемки Full HD видео, то необходимо приобретать аппарат с четырехъядерным процессором. Если же программа сама по себе не поддерживает многоядерность и не требует затраты больших ресурсов, то неиспользуемые ядра автоматически отключаются для экономии заряда батареи. Часто для самых неприхотливых задач используется пятое ядро-компаньон, например, для работы устройства в спящем режиме или при проверке почты.

Если вам нужен обыкновенный смартфон для общения, интернет-серфинга, проверки почты или для того, чтобы быть в курсе всех последних новостей, то вам вполне подойдет и двухъядерный процессор. Да и зачем платить больше? Ведь количество ядер прямо влияет на цену устройства.

Тактовая частота

Следующее понятие, с которым нам предстоит познакомиться - это тактовая частота. Тактовая частота – это характеристика процессора, которая показывает, сколько тактов способен отработать процессор за единицу времени (одну секунду). Например, если в характеристиках устройства указана частота 1,7 ГГц - это значит, что за 1 секунду его процессор осуществит 1 700 000 000 (1 миллиард 700 миллионов) тактов .

В зависимости от операции, а также типа чипа, количество тактов, затрачиваемое на выполнение чипом одной задачи, может отличаться. Чем выше тактовая частота, тем выше скорость работы. Особенно эта разница чувствуется, если сравнивать одинаковые ядра, работающие на разной частоте.

Иногда производитель ограничивает тактовую частоту с целью уменьшения энергопотребления, потому как чем выше скорость процессора, тем больше энергии он потребляет.

И опять возвращаемся к многоядерности. Увеличение тактовой частоты (МГц, ГГц) может увеличить выработку тепла, а это крайне нежелательно и даже вредно для пользователей смартфонов. Поэтому многоядерная технология также используется как один из способов увеличения производительности работы смартфона, при этом не нагревая его в вашем кармане.

Производительность увеличивается, позволяя приложениям работать одновременно на нескольких ядрах, но есть одно условие: приложения должны последнего поколения. Такая возможность также позволяет экономить расход заряда батареи.

Еще одна важная характеристика процессора, о которой продавцы смартфонов часто умалчивают - это кэш процессора .

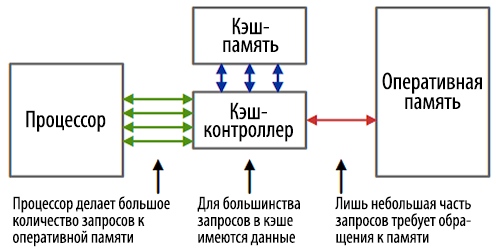

Кэш – это память, предназначенная для временного хранения данных и работающая на частоте процессора. Кэш используется для того, чтобы уменьшить время доступа процессора к медленной оперативной памяти. Он хранит копии части данных оперативной па-мяти. Время доступа уменьшается за счет того, что большинство данных, требуемых процессо-ром, оказываются в кэше, и количество обращений к оперативной памяти снижается. Чем больше объем кэша, тем большую часть необходимых программе данных он мо-жет в себе содержать , тем реже будут происходить обращения к оперативной памяти, и тем выше будет общее быстродействие системы.

Особенно актуален кэш в современных системах, где разрыв между скоростью работы процес-сора и скоростью работы оперативной памяти довольно большой. Конечно, возникает вопрос, почему же эту характеристику не желают упоминать? Всё очень просто. Наведем пример. Предположим, что есть два всем известных процессора (условно A и B) с абсолютно одинаковым числом ядер и тактовой частотой, но почему-то А работает намного быстрее, чем В. Объяснить это очень просто: у процессора А кэш больше, следовательно, и сам процессор работает быстрее.

Особенно разница в объеме кэша ощущается между китайскими и брендовыми телефонами. Казалось бы, по циферках характеристик всё вроде как совпадает, а вот цена устройств отличается. И вот здесь покупатели решают сэкономить с мыслью «а зачем платить больше, если нет никакой разницы?» Но, как видим, разница есть и очень существенная, только вот продавцы о ней часто умалчивают и продают китайские телефоны по завышенным ценам.

Вот так коротко мы разобрались с главными характеристиками CPU для мобильного телефона. Каждый день мы слышим о новых разработках и проектах, и даже ходили слухи о восьмиядерном процессоре. Но на сегодняшний день самыми популярными остаются гаджеты с четырехъядерным процессором. Как говорится, время покажет, какой чип зарекомендует себя лучше.

Магазин запчастей для электроники ВСЕ ЗАПЧАСТИ продолжает следить за событиями мира коммуникационных технологий и обращает ваше внимание, что все запчасти для новинок вы всегда сможете заказать и купить на нашем сайте по самым доступным ценам.

На текущий момент на рынке мирно сосуществует до десяти поколений разных платформ, запутаться в которых может даже профи. Кто быстрее: Apollo Lake или Stoney Ridge? Чем отличаются некоторые модели Celeron, Pentium и Atom, сделанные на чипах с одинаковой архитектурой?

А если учесть, что помимо процессора общая производительность зависит от количества каналов памяти, ее типа и частоты, наличия Турбо-режима, а также скорости графического ядра, то и специалист подчас не сможет дать правильный совет.

Мы предлагаем вам взглянуть на бюджетные ноутбуки в диапазоне 10-30 тыс. рублей и познакомиться с полным ассортиментом их «сердец».

Ноутбуки ценой от 10 до 15 тысяч рублей

Начальный уровень – тут царят процессоры для встраиваемых систем, смартфонов и планшетов.Intel

Да-да, мы не ошиблись, оказывается, всякие «Атомы» вполне годятся на роль процессора в самых доступных ноутбуках. Беда в том, что «Атомов» было много, как и названий для них, а понять, какие изменения в них произошли, зачастую бывает сложно. Но и это не главная задача, т.к. далеко не весь перечень процессоров «Атом» попадает в ноутбуки. Мы просмотрели все предлагаемые конфигурации и выбрали только те, что официально поставляются в Россию и находятся в свободной продаже.

Начнем с платформы Bay Trail. Она была анонсирована в третьем квартале 2013 года и представляла собой высокоинтегрированную систему (SoC). В основе лежит 22-нм tri-gate технология. Все процессоры делятся на 3 группы:

- N – предназначены для ноутбуков и бывают N3000 – это Pentium, или N2000 – это Celeron;

- J - для настольных ПК (J1xxx – Celeron, J2xxx – Pentium);

- Z – для планшетов (Z37xx – четырехъядерные модели, Z36xx – двухъядерные модели).

- 4 ядра/4 потока, 2 Мб L2 кэша;

- Intel Burst;

- Поддержка 64-битных ОС;

- Векторные инструкции SSE4.1;

- Поддержка одноканальной памяти LPDDR3-1067 (максимум до 4 Гб);

- Графическое ядро Intel HD Graphics - 4 исполнительных устройства (8 потоков в каждом);

- Динамическая частота графического ядра, аппаратное ускорение кодирования/декодирования;

- Технологии виртуализации и безопасности.

Ступенью выше стоит платформа Cherry Trail (2015). Она является преемником Bay Trail, но из широкого ассортимента в продаже встречаются исключительно ноутбуки с процессором Intel Atom x5-Z8300. Согласно описанию Intel, улучшения коснулись многих частей процессора, основные из них мы перечислим ниже.

- 14-нм tri-gate технология;

- Оптимизация потребления электроэнергии;

- Поддержка памяти DDR3L-RS 1600 МГц;

- Двукратный рост производительности интегрированной графики.

Помимо «Атомов», встречаются процессоры Celeron с номерами N2840, N3050, N3060 и N3350. Модель N2840 относится к платформе Bay Trail и содержит два ядра. Частота работы от 2,15 до 2,58 ГГц. Максимальное энергопотребление находится на уровне 4,5-7,5 Вт в зависимости от типа задач. Чип поддерживает два канала памяти DDR3L 1333 максимальным объемом 8 ГБ. В общем нормальный процессор начального уровня для ноутбука.

N3050 и N3060 процессоры из другого семейства – Braswell. А N3350 относится к Apollo Lake. Слишком много кодовых названий платформ не должно вас смущать, т.к. при ближайшем рассмотрении изменений с 2013 года произошло не так много. Проще сравнить эти процессоры между собой по следующим характеристикам: числу ядер – одинаковое, частотам работы – варьируются (N2840 - 2,15…2,58 ГГц, N3050 - 1,60…2,16 ГГц, N3060 - 1,60…2,48 ГГц, N3350 - 1,10…2,40 ГГц), увеличению объема кеш-памяти – с 1МБ в N2840 до 2 МБ в остальных процессорах, уменьшению энергопотребления – с 4,5-7,5 Вт в N2840 до 4,0-6,0 Вт в остальных, увеличению частоты поддерживаемой памяти – DDR3 с 1333 МГц в N2840 до 1600 МГц в N3050 и N3060, а после и вовсе 1866 МГц в N3350, который к тому же обзавелся совместимостью с LPDDR4 частотой до 2400 МГц. Другими словами, прогресс есть, но не такой существенный, какой бы хотелось видеть. И выбирать приходится между 4-ядерными процессорами Atom для планшетов с мизерным объемом оперативной памяти и 2-ядерными процессорами с нормальной частотой и поддержкой памяти до 8 ГБ, но слишком низкой производительностью в целом. Альтернативы никто не предлагает.

AMD

Ноутбуки в категории до 15 000 рублей больше похожи на пишущие машинки для серфинга в интернете - дешевыми матрицами и доступной ценой. Возможно, кого-то могут заинтересовать процессоры AMD, ведь их так же легко можно обнаружить в доступных моделях. Как обычно, мы видим короткий список, состоящий из трех моделей: AMD E1-2500, AMD E1-6010, AMD E1-7010.Kabini ориентированы на использование в нетбуках, ультратонких ноутбуках и в компьютерных системах «все-в-одном». Процессоры включают в себя по два ядра и располагают кеш-памятью второго уровня объемом 2 Мбайт. Для их производства применяется 28-нм технологические нормы. Традиционно AMD называет свои процессоры с графикой Radeon – APU с целью отделить свою продукцию от конкурента, обозначив новую нишу. AMD заявляет о высокой графической производительности своих чипов, но это не относится к младшим моделям, так как узким звеном в системе остается пропускная способность памяти. Ведь память DDR3 с максимальной частотой до 1333 МГц и одним каналом не даст графическому ядру раскрыть свой потенциал. Поэтому выбор APU AMD фактически заканчивается, не начавшись.

Процессоры E1-2500, E1-6010 и E1-7010 имеют некоторые физические отличия в частоте (E1-2500 – 1,4 ГГц, E1-6010 – 1,35 ГГц, E1-7010 – 1,5 ГГц), в энергопотреблении (E1-2500 – 15 Вт, E1-6010 и E1-7010 – 10 Вт), но в целом их производительность близка к планшетам средней руки. К тому же, как и процессоры Intel в доступных ноутбуках, APU AMD производятся в BGA-исполнении, и заменить их нельзя. Правда, стоит сказать, что они поддерживают неплохой набор технологий, среди которых присутствуют инструкции AES, F16C и AVX. Таким образом явных недостатков в них нет, но по количеству ядер и частоте они уступают процессорам Intel. С другой стороны, графическое ядро AMD выигрывает у них в производительности.

| Процессор

|

Ядер

|

Частота, ГГц

|

Техпроц., нм

|

Энерг., Вт

|

Память (объем, частота, каналов) |

Архитектура

|

|

| Intel Atom x5-Z8300 |

4 |

1,44-1,84 |

14 |

2,0 |

DDR3L, 2ГБ, 1600, 1 |

Cherry Trail |

919/2478 |

| Intel Atom Z3735G |

4 |

1,33-1,83 |

22 |

2,2 |

DDR3L, 1ГБ, 1333, 1 |

Bay Trail |

829/2020 |

| Intel Atom Z3735F |

4 |

1,33-1,83 |

22 |

2,2 |

DDR3L, 2ГБ, 1333, 1 |

Bay Trail |

860/2035 |

| Intel Celeron N3350 |

2 |

1,10-2,40 |

14 |

4-6 |

DDR3L, LPDDR3 LPDDR4, 8ГБ, 1600 2400, 2 |

Apollo Lake |

1556/2722 |

| Intel Celeron N2840 |

2 |

2,16-2,58 |

22 |

4,5-7,5 |

DDR3L 8ГБ, 1600, 2 |

Bay Trail |

1230/1980 |

| Intel Celeron N3050 |

2 |

1,60-2,16 |

14 |

4-6 |

DDR3L 8ГБ, 1600, 2 |

Braswell |

1067/1871 |

| Intel Celeron N3060 |

2 |

1,60-2,48 |

14 |

4-6 |

DDR3L 8ГБ, 1600, 2 |

Braswell |

1169/2121 |

| AMD E1-7010 |

2 |

1,50 |

28 |

10 |

DDR3L 8ГБ, 1333, 1 |

Puma+ Carrizo-L |

836/1389 |

| AMD E1-6010 |

2 |

1,35 |

28 |

10 |

DDR3L, 8ГБ, 1333, 1 |

Puma Beema |

816/1308 |

| AMD E1-2500 |

2 |

1,40 |

28 |

15 |

DDR3L, 8ГБ, 1333, 1 |

Jaguar Kabini |

818/1351 |

Ноутбуки ценой от 15 до 20 тысяч рублей

Обычно по мере увеличения стоимости ноутбуков производители стараются поставить ЦП из модельной линейки повыше. Оказывается, в реальном мире все не совсем так, и прошлогодние модели вполне мирно сосуществуют с ноутбуками модельного ряда текущего года. Поэтому в очередной раз предупредим невнимательных покупателей: даже в более дорогом сегменте встречаются модели с ранее описанными процессорами. А к ним добавляются новые, которые не всегда бывают быстрее и лучше старых.Intel

Открывает список тройка процессоров Intel Pentium с номерами N3540, N3700 и N3710. Первый относится к платформе Bay Trail (2013), остальные к Braswell (2015).

Останавливаться на Braswell имеет смысл только при желании получить процессор, выполненный по 14 нм технологии c меньшем энергопотреблением (4-6 Вт вместо 4,5-7,5 Вт). Как результат, уменьшается нагрев и шумность системы охлаждения. Говорить о разительном превосходстве одного над другим не приходится из-за слишком близких характеристик. У всех по четыре ядра, 2 МБ кеш-памяти, а частоты варьируются в диапазонах 2,16 - 2,66 ГГц у N3540, 1,60 - 2,40 у N3700 и 1,60 - 2,56 у N3710. Процессоры Braswell поддерживают DDR3 память частотой 1600 МГц, в то время как Bay Trail ограничен 1333 МГц. И первое существенное отличие – это двухканальная память у всех описываемых процессоров.

Среди Pentium встречаются ЦП с индексом U в названии – это Intel Pentium 3558U и Intel Celeron 2957U. Оба процессора пришли из мира настольных систем с архитектурой Haswell. Несмотря на различие в названии Celeron и Pentium, на деле оба обладают всего двумя вычислительными ядрами, 2 МБ кеш-памяти и энергопотреблением 15 Вт. Разница между ними лишь в частоте работы. Intel Celeron 2957U функционирует на частоте 1,40 ГГц без турборежима, Intel Pentium 3558U - 1,70 ГГц также без буста. В зависимости от желания производителя ноутбука, в системе с этими процессорами может быть до 16 ГБ нормальной DDR3 1600 МГц SoDimm памяти с двухканальным режимом. Получается, что именно эти процессоры наиболее близки к настольным системам и предполагают максимум возможностей по улучшению характеристик ноутбука.

AMD

В диапазон между 15 и 20 тысячами рублей попадает большой перечень APU от AMD, начиная от доступного и примитивного ЦП AMD E1-6015 и заканчивая приличной моделью AMD A6-9210. А полный перечень включает в себя аж шесть моделей APU AMD: A6-9210, A6-7310, A4-7210, A4-6210, E2-7110, E1-6015.E1-6015 представляет собой слегка разогнанную версию APU E1-6010. Частота увеличилась с 1,35 ГГц до 1,40 ГГц.

E2-7110 – это тот же E1-6015, но с частотой 1,80 ГГц, четырьмя вычислительными ядрами и кеш-памятью 2 МБ вместо 1 МБ. Естественно, увеличение числа ядер должно было сказаться на энергопотреблении, но улучшенные технологии, внедренные в APU, позволили остаться в диапазоне от 12 до 15 Вт. Увы, одноканальный контроллер памяти по-прежнему сдерживает интегрированную графику Radeon R2.

A4-6210, A4-7210 и A6-7310 процессоры-близнецы. Близкие штатные частоты (A4-6210 -1,8 ГГц, A4-7210 – 1,8…2,2 ГГц, A6-7310 – 2,0…2,4 ГГц), 2 МБ кеш-памяти у каждого, 15 Вт энергопотребление, одноканальная DDR3L память с частотой до 1600 МГц у первых двух и до 1866 МГц у последнего APU. По большому счету, основное различие кроется в графическом ядре. У A4-6210, A4-7210 установлен Radeon R3 (по 128 унифицированных процессоров с частотой 600 МГц у первого и 686 МГц у второго APU), а у A6-7310 Radeon R4 (индекс R4 указывает на частоту ГП 800МГц, а не на увеличение исполнительных устройств, как бы логичнее это не было). Однако проблема тут та же – ограниченная пропускная способность памяти. И в итоге, что Radeon R3, что R4, на экране разница едва ли видна невооруженным глазом.

A6-9210 – APU AMD седьмого поколения с двумя ядрами Excavator. Уменьшение в количестве и увеличение номера в названии – излюбленный прием производителей. Хотя все зависит от того, с какой стороны посмотреть на это. Действительно, количество ядер уменьшилось, и это негативно отразилось на производительности. С другой стороны, в AMD решили сбалансировать ЦП продвинутой графикой Radeon R4 (192 потоковых процессора на частоте 600 МГц). В конечном счете A6-9210 выглядит более привлекательно. К тому же, сменился тип памяти на DDR4 2133 Мгц, хотя количество каналов памяти осталось равным единице. По мнению AMD, два ядра на частоте 2,4…2,8 ГГц должны справляться с ежедневной работой в офисе/дома и иногда позволять играть пользователю в нетребовательные игры.

| Процессор

|

Ядер

|

Частота, ГГц

|

Техпроц., нм

|

Энерг., Вт

|

Память (объем, частота, каналов) |

Архитектура

|

Результаты Geekbench 4 (single/multi)

|

| Intel Pentium N3710 |

4 |

1,6-2,56 |

14 |

4-6 |

DDR3L 8ГБ, 1600, 2 |

Braswell |

1223/3606 |

| Intel Pentium N3700 |

4 |

1,6-2,4 |

14 |

4-6 |

DDR3L 8ГБ, 1600, 2 |

Braswell |

1154/3353 |

| Intel Pentium N3540 |

4 |

2,16-2,66 |

22 |

4,5-7,5 |

DDR3L 8ГБ, 1333, 2 |

Bay Trail |

1285/3637 |

| Intel Pentium 3558U |

2 |

1,7 |

22 |

15 |

DDR3L LPDDR3 16ГБ, 1600, 2 |

Haswell |

2023/3347 |

| Intel Celeron 2957U |

2 |

1,4 |

22 |

15 |

DDR3L LPDDR3 16ГБ, 1600, 2 |

Haswell |

1707/2895 |

| AMD A6-9210 |

2 |

2,4-2,8 |

28 |

15 |

DDR4 8ГБ, 2133, 1 |

Excavator Stoney Ridge |

1945/2928 |

| AMD A6-7310 |

4 |

2,0-2,4 |

28 |

15 |

DDR3L 8ГБ, 1600, 1 |

Puma+ Carrizo-L |

1313/3370 |

| AMD A4-7210 |

4 |

1,8-2,2 |

28 |

15 |

DDR3L 8ГБ, 1600, 1 |

Puma+ Carrizo-L |

1217/3070 |

| AMD E2-7110 |

4 |

1,8 |

28 |

15 |

DDR3L 8ГБ, 1600, 1 |

Puma+ Carrizo-L |

1067/2991 |

| AMD A4-6210 |

4 |

1,8 |

28 |

15 |

DDR3L 8ГБ, 1600, 1 |

Puma Beema |

1070/2974 |

| AMD E1-6015 |

2 |

1,4 |

28 |

10 |

DDR3L 8ГБ, 1333, 1 |

Puma Beema |

820/1331 |

Ноутбуки ценой от 20 до 25 тысяч рублей

Совсем не лишние пять тысяч рублей можно потратить по-разному. Кто-то остановит свой выбор на средней конфигурации, отдавая предпочтение хорошей матрице или компактному размеру. Остальным, кому важна производительность процессора, мы расскажем, чего стоит от них ожидать.

Открывает наш список полноценный Pentium N4200 от Intel с двухканальной памятью из семейства Apollo Lake (2016). Мы уже встречались с его младшим братом Celeron N3350. Разница между ними в чуть большей турбо-частоте и четырех ядрах вместо двух. Платформа свежая, хоть и базируется на 14 нм.

Процессоры с литерой «U» на конце относятся сразу к трем поколениям (Haswell, Broadwell, SkyLake). Самый старый, если так можно выразиться, – это Intel Pentium 3556U с архитектурой Haswell. У него не самая низкая частота работы - 1,7 ГГц без турбо-режима, но он выполнен по 22 нм техпроцессу и соседствует с памятью DDR3, точнее, ее энергоэффективной версией LDDR3, работающей при напряжении 1,35 В.

Ступенькой выше стоят процессоры, основанные на архитектуре Broadwell. Здесь вам и передовой 14 нм техпроцесс, и наличие в некоторых экземплярах функции Hyper Threading. Благодаря ей в системе количество исполняемых потоков вырастает с двух до четырех, хотя физически процессоры все еще наделены двумя ядрами.

Младшие CPU Intel Celeron 3215U и Intel Celeron 3205U различаются частотой работы (1,7 ГГц против 1,5 ГГц), а остальные характеристики абсолютно одинаковы: по два ядра, по 2 МБ кеш-памяти, энергопотребление до 15 Вт и поддержка памяти стандарта LDDR3 частотой до 1600 МГц. Опять же, возвращаясь к важности не объема памяти, а ее канальности, во всех перечисляемых процессорах используется два канала памяти. Это физическая возможность процессоров, но не все производителя используют такую возможность, зачастую наделяя ноутбуки четырьмя или восемью гигабайтами оперативной памяти на одном канале.

Intel Pentium 3825U и 3805U также очень похожи за исключением одного немаловажного факта, состоящего в том, что 3825U обладает поддержкой Hyper Threading, 3805U - нет. Оба работают на частоте 1,9 ГГц без турбо-режимов с памятью до 1600 МГц.

И, наконец, последний представитель из процессоров Broadwell – это Intel Core i3-5005U. Несмотря на принадлежность к серии i3, отличий от Pentium 3825U у него немного. Во-первых, частота поднялась до 2 ГГц. Во-вторых, объем кеш-памяти увеличен с 2 до 3 МБ и… все. Стоит ли переплачивать за это, очевидно, что нет, поскольку по соседству существует пара процессоров SkyLake.

Intel Pentium 4405U по своим характеристикам близок к Pentium 3825U, но работает на частоте в 2,1 ГГц. Впрочем, частота здесь не особенно важна, т.к. стоит уделить внимание вот какому аспекту: SkyLake получили новый контроллер, совместимый сразу с двумя типами памяти - DDR4 и LPDDR3. В зависимости от честности производителя, в ноутбуке может стоять как один тип, так и другой. Естественно, с DDR4 производительность будет немного выше, и это стоит учитывать. Но и с LDDR3 у SkyLake есть преимущество над Broadwell за счет более высокой рабочей частоты – 1866 МГц вместо 1600 МГц.

Intel Core i3-6006U формально по всем признакам должен быть лучше Pentium 4405U, но при ближайшем рассмотрении его частота оказывается ниже на 100МГц. Пусть и с увеличенным объемом каш-памяти, он не в состоянии составить конкуренцию Pentium 4405U. И снова решающим фактором выбора станет тип используемой памяти.

AMD

В ответ на динамично развивающийся сектор бюджетных ноутбуков AMD аналогично Intel имеет некоторые амбиции откусить кусок пирога. Ее APU по графической части опережают конкурента, чего нельзя сказать о вычислительной мощности основных ядер процессора. Хотя, забегая вперед, пару APU вполне пристойно выступают на фоне процессоров Intel. С другой стороны, именно в данном сегменте каким-то образом попадаются устаревшие APU, совершенно не вписывающиеся в современную реальность. Но начнем мы с действительно интересных образцов.AMD A9-9410 обладает всего двумя ядрами с динамическим диапазоном работы от 2,9 до 3,5 ГГц. Маленький объем кеш-памяти (1 МБ) компенсируется поддержкой DDR4 памяти до 8 ГБ и частотой до 2133 МГц, работающей в двухканальном режиме. Это единственный процессор с ядрами Excavator на платформе Stoney Ridge. Его графическое ядро, при условии наличия большого объема оперативной памяти в ноутбуке, способно потягаться силами с самыми простыми дискретными видеокартами.

Все нижеперечисленные APU с четырьмя ядрами относятся к устаревшим процессорам, но они вполне могут удовлетворить запросы нетребовательного покупателя. Например, AMD A8-7410 с частотой 2,2-2,5 ГГц или AMD A6-6310, работающий на частотах 1,8-2,4 ГГц, и даже AMD E2-6110 с его 1,5 ГГц кое на что способен. Однако все они поддерживают только один канал памяти и полностью раскрыть потенциал встроенного графического ядра Radeon не смогут. А последний APU AMD Brazos QC-4000 и вовсе словно динозавр: мало того, что обладает совсем скромным частотным потенциалом в 1,3 ГГц, и ориентирован скорее на планшеты, нежели чем на ноутбуки.

| Процессор

|

Ядер/ потоков

|

Частота, ГГц

|

Техпроц., нм

|

Энерг., Вт

|

Память (объем, частота, каналов) |

Архитектура

|

Результаты Geekbench 4 (single/multi)

|

| Intel Pentium N4200 |

4 |

1,1-2,5 |

14 |

4-6 |

DDR3L LPDDR3 LPDDR4 8ГБ, 1600 2400 2 |

Apollo Lake |

1592/4483 |

| Intel Core i3-6006U |

2/4 |

2,0 |

14 |

15 |

DDR4 LPDDR3 DDR3L 32ГБ 2133 1866 1600 2 |

Skylake |

2789/5350 |

| Intel Core i3-5005U |

2/4 |

2,0 |

14 |

15 |

DDR3L LPDDR 16ГБ 1600 2 |

Broadwell |

2619/4880 |

| Intel Pentium 4405U |

2/4 |

2,1 |

14 |

15 |

DDR4 LPDDR3 32ГБ 2133 1866 2 |

Skylake |

2536/4997 |

| Intel Pentium 3825U |

2/4 |

1,9 |

14 |

15 |

DDR3L LPDDR 16ГБ 1600 2 |

Broadwell |

2247/4119 |

| Intel Pentium 3805U |

2 |

1,9 |

14 |

15 |

DDR3L LPDDR 16ГБ 1600 2 |

Broadwell |

2205/3619 |

| Intel Pentium 3556U |

2 |

1,7 |

22 |

15 |

DDR3L LPDDR3 16ГБ 1600 2 |

Haswell |

1937/3265 |

| Intel Celeron 3215U |

2 |

1,7 |

14 |

15 |

DDR3L LPDDR 16ГБ 1600 2 |

Broadwell |

1955/3158 |

| Intel Celeron 3205U |

2 |

1,5 |

14 |

15 |

DDR3L LPDDR 16ГБ 1600 2 |

Broadwell |

1811/3014 |

| AMD A9-9410 |

2 |

2,9-3,5 |

28 |

15 |

DDR4 8ГБ 2133 2 |

Excavator Stoney Ridge |

2278/3485 |

| AMD A8-7410 |

4 |

2,2-2,5 |

28 |

15 |

DDR3L 8ГБ 1866 1 |

Puma+ Carrizo-L |

1352/3715 |

| AMD A6-6310 |

4 |

1,8-2,4 |

28 |

15 |

DDR3L 8ГБ 1866 1 |

Puma Beema |

1335/3401 |

| AMD E2-6110 |

4 |

1,5 |

28 |

15 |

DDR3L 8ГБ 1600 1 |

Puma Beema |

911/2505 |

| AMD Brazos QC-4000 |

4 |

1,3 |

28 |

15 |

DDR3L 8ГБ 1600 1 |

Jaguar Kabini |

854/2359 |

Ноутбуки ценой от 25 до 30 тысяч рублей

Последняя рассматриваемая группа ноутбуков действительно интересна несколькими вещами. Впервые в данной категории нам попадутся самые свежие процессоры и шустрые модели APU с приличной графикой. Чтобы продолжить разговор, разложим все по полочкам. Сначала скажем, что все системы поддерживают двухканальную память, и большая часть процессоров представлена с поддержкой более быстрой памяти DDR4.Intel

Представители синего лагеря перекрывают спрос тремя поколениями процессоров: от Haswell до самого свежего Kaby Lake.

Intel Kaby-Lake. Фото: pcworld.co.nz

Конечно, Intel Core i3-4030U на фоне более современных CPU смотрится блекло, но и он обладает неплохими характеристиками, включающими частоту 1,9 ГГц, 3 МБ кеш-памяти, поддержку Hyper Threading, DDR3L/LPDDR3 память емкостью до 16 ГБ и частотой до 1600 МГц.

Но Skylake абсолютно точно лучше его по всем фронтам.

У Core i3-6100U фиксированная частота 2,3 Мгц, и сочетается он с тремя типами памяти максимальным объемом аж в 32 ГБ: DDR3L до 1600 МГц, LPDDR3 до 1866 МГц, DDR4 до 2133 МГц. Какой из них вы найдете в ноутбуке, вопрос риторический. Лучше всего найти его с DDR4 памятью, и далее приоритет по ниспадающей. У Core i5-6200U появляется динамическая частота ядер в диапазоне от 2,3 до 2,8 ГГц, остальные характеристики не отличаются от Core i3-6100U.

На вершине привлекательности остановился Core i5-7200U на архитектуре Kaby Lake. Для потенциального покупателя в заданном диапазоне цен он является приоритетным выбором. В ядро были внесены оптимизации и улучшения, выросла частота, а также в очередной раз улучшилось графическое ядро.

AMD

За красный лагерь выступает несколько APU с привлекательными характеристиками. AMD знает, на что делать упор, если остальные параметры APU не ахти. Конечно, покупателя стоит завлекать наличием четырех ядер, что компания и делает. Хотя такие методы не заставят придирчивого покупателя изменить свой выбор, на непродвинутых в железе людей «вывеска» сработает. Мы не умоляем заслуг AMD, ведь в действительности часть представленных APU имеют очень неплохой потенциал для нетребовательных игр.В частности, AMD A10-9600P - последний и самый передовой APU от AMD на данный момент. В его основе лежит архитектура Excavator, а сам он относится к платформе Bristol Ridge. Но и она доживает последний год, т.к. скоро нас ждут APU с ядрами Zen. При желании сэкономить A10-9600P остается неплохим выбором с поддержкой 2-канальной DDR4 памяти. Увы, ее объем ограничен 8 ГБ.

AMD A10-8700P хуже во всем, начиная от максимального энергопотребления и заканчивая низкой стартовой частотой всего в 1,8 ГГц.

Еще один представитель платформы Stoney Ridge A9-9400 попал сюда случайно. Видимо, еще остались нераспроданные ноутбуки, иначе объяснить это сложно. Вариант явно проходной для данной категории.

И, наконец, в списке есть AMD A8-5550M. Это чуть-ли не родоначальник мобильных APU от AMD на платформе Trinity. Вероятнее всего, из тех же запасов, что и A9-9400.

| Процессор

|

Ядер/ Потоков

|

Частота, ГГц

|

Техпроц., нм

|

Энерг., Вт

|

Память (объем, частота, каналов) |

Архитектура

|

Результаты Geekbench 4 (single/multi)

|

| Intel Core i5-7200U |

2/4 |

2,5-3,1 |

14 |

25 |

DDR4 LPDDR3 DDR3L 32ГБ, 2133/ 1866/ 1600, 2 |

Kaby Lake |

3941/7871 |

| Intel Core i5-6200U |

2/4 |

2,3-2,8 |

14 |

25 |

DDR4 LPDDR3 DDR3L 32ГБ, 2133/ 1866/ 1600, 2 |

Skylake |

3732/7157 |

| Intel Core i3-6100U |

2/4 |

2,3 |

14 |

15 |

DDR4 LPDDR3 DDR3L 32ГБ, 2133/ 1866/ 1600, 2 |

Skylake |

3250/6301 |

| Intel Core i3-4030U |

2/4 |

1,9 |

22 |

15 |

DDR3L LPDDR3 16ГБ, 1600, 2 |

Haswell |

2276/4593 |

| AMD A10-9600P |

4 |

2,4-3,3 |

28 |

15 |

DDR4 8ГБ, 1866, 2 |

Excavator Bristol Ridge |

2174/4872 |

| AMD A10-8700P |

4 |

1,8-3,2 |

28 |

35 |

DDR3, 2133, 2 |

Excavator Carrizo |

2348/6074 |

| AMD A9-9400 |

2 |

2,4-3,2 |

28 |

10 |

DDR4 8ГБ, 2133, 2 |

Excavator Stoney Ridge |

2145/3140 |

| AMD A8-5550M |

4 |

2,1-3,1 |

32 |

35 |

DDR3 DDR3L DDR3U, 1600, 2 |

Piledriver Trinity |

1947/4569 |

Выводы

Обилие одновременно представленных платформ рядового покупателя поначалу испугает. А соседство похожих и едва различающихся названий процессоров еще и запутает его. Согласитесь, кто с ходу ответит на вопрос о различиях между Intel Pentium 3825U и Intel Pentium 3805U? Или решит головоломку с обозначением APU AMD? Так на каких процессорах стоит остановиться в четырех ценовых категориях?При наличии 10-15 тысяч рублей рассчитывать на удачу не приходится. Все процессоры имеют изъяны, либо четыре ядра и низкая частота в паре с одноканальной памятью, либо два ядра и относительно высокая частота, но уже с двухканальной памятью. Ни тот ни другой вариант не стоит даже рассматривать к покупке, разочаруетесь сразу по приходу домой. Приемлемым вариантом мы бы назвали процессор Intel Celeron N3350, но исключительно с LPDDR4 памятью.

В диапазоне цен от 15 до 20 тысяч количество претендентов увеличивается. Это Intel Pentium N3710, Intel Pentium 3558U и, скрипя зубами, AMD A6-9210.

Ступенью выше идут полноценные процессоры Intel Core i3-6006U, Intel Pentium 4405U в широком смысле этого слова. Пожалуй, именно они дадут вам необходимый уровень производительности и актуальности. За графической составляющей милости просим в стан AMD к APU A9-9410.

Заканчивается наш обзор на некогда самой популярной группе ноутбуков ценой от 25 до 30 тысяч рублей. Еще несколько лет тому назад за эту сумму можно было найти хорошую конфигурацию с IPS матрицей, энергоэффективным процессором и возможностью трансформации. Сейчас же в лучшем случае вы получите средненькую систему. Хотя надо сказать, что даже сюда успел попасть самый свежий процессор Intel Core i5-7200U. Его то мы и рекомендуем поискать, раз уж появилась такая возможность. А за AMD выступает последний представитель эпохи ядер Excavator - A10-9600P.

Удачных покупок!

Обзор процессора Core i5-8600K: шесть ядер дешевле

С переходом на дизайн Coffee Lake представители обновлённой серии Core i5 получили на 50 % больше вычислительных ядер и стали казаться очень интересным вариантом по соотношению цены и производительности. Тесты показывают, что такое впечатление вполне оправданно: Core i5-8600K действительно способен соперничать с процессорами, которые ещё совсем недавно считались флагманами

⇣ Содержание

Миновал почти месяц, как компания Intel представила процессоры семейства Coffee Lake, и прошедшие недели явно продемонстрировали, что выпущены они были несколько поспешно. Показателей плохой подготовки анонса - масса. Доступность новинок в рознице крайне ограничена, а цены вследствие дефицита заметно завышаются продавцами. Не идеально обстоят дела и с материнскими платами: на прилавках имеется достаточно широкий выбор LGA1151-материнок на базе совместимого с Coffee Lake набора логики Z370, но многие из них вызывают серьёзные нарекания со стороны пользователей в связи с постоянно вскрывающимися недоработками в прошивках.

Тем не менее, несмотря на все имеющиеся проблемы, платформы на базе Coffee Lake оцениваются сообществом сугубо положительно. Добавив в новые процессоры дополнительные вычислительные ядра, компания Intel сделала именно то, чего от неё давно хотели пользователи. Производительность массовых интеловских процессоров совершила заметный рывок, и в результате представители нового семейства стали очень хорошими кандидатами на попадание в современные десктопы, даже несмотря на все «детские болезни» и существование конкурирующих процессоров AMD Ryzen.

Мы уже высказывали собственное мнение о Coffee Lake в обзоре : тестирование тогда показало, что компания Intel смогла быстро наверстать наметившееся было отставание от конкурента в отдельных аспектах. Тем не менее при всех своих достоинствах Core i7-8700K не слишком подходит для массового пользователя. Мало того, что с переходом на дизайн Coffee Lake компания Intel нарастила аппетиты и оценила свой новый флагманский массовый процессор дороже, чем раньше, подняв рекомендованную цену Core i7-8700K с привычных $339 до $359. К тому же реальные розничные цены заходят далеко за эту черту. Например, в крупнейших североамериканских онлайн-магазинах за этот чип попросят как минимум $410 (при условии наличия на складе), а отечественную розницу не сдерживают и такие рамки.

Понятное дело, покупать массовый процессор за сумму, превышающую 400 долларов, готовы далеко не все. Поэтому мы решили обратить внимание на новинки классом ниже, которые относятся к семейству Core i5, а не Core i7. Как и раньше, такие CPU отличаются от своих старших собратьев отсутствием поддержки технологии Hyper-Threading, то есть шестиядерное строение они сохраняют. А это значит, что по соотношению цены и производительности Coffee Lake в обличии Core i5 могут быть ещё привлекательнее, чем Core i7. Они тоже способны предложить возросшее по сравнению с предшественниками число вычислительных ядер, но даже согласно официальному прайс-листу их стоимость ниже, чем у Core i7, как минимум на $100.

Раньше мы часто рекомендовали разблокированные процессоры серии Core i5 для настольных компьютеров среднего уровня, в первую очередь игровой направленности. Теперь же, кажется, обзаведясь парой дополнительных ядер, эта серия предлагает ещё лучшее сочетание потребительских характеристик. Именно поэтому мы решили провести подробное тестирование старшего Coffee Lake серии Core i5 и попробовать оценить, намного ли такой вариант хуже по сравнению с обладающим технологией Hyper-Threading процессором Core i7 и как он противостоит конкурирующим предложениям серий Ryzen 7 и Ryzen 5, которые, несмотря на проведённую Intel модернизацию модельного ряда, продолжают иметь превосходство по числу потоков, а иногда и ядер.

Core i5-8600K в подробностях

Процессор Core i5-8600K, как и Core i7-8700K, вполне можно охарактеризовать как типичного представителя семейства Coffee Lake - он имеет в своём распоряжении шесть вычислительных ядер. Главное отличие от старшего собрата - отключённая технология Hyper-Threading: именно этим десктопные Core i5 всегда и отличались от Core i7 с самого момента появления данных торговых марок в 2011 году. Приверженность Intel этому принципу делает сегодняшний Core i5-8600K особенно привлекательным — по сравнению с предшественником поколения Kaby Lake вычислительная мощность новинки значительно выросла: у неё стало не только в полтора раза больше ядер, но и поднялись рабочие частоты. Всё это отлично видно при сопоставлении спецификаций.

| Core i5-8 600K | Core i 5 -7 6 00K | |

| Кодовое имя | Coffee Lake | Kaby Lake |

Технология производства, нм |

14++ | 14+ |

| Ядра/потоки | 6/6 | 4/4 |

| Базовая частота, ГГц | 3,6 | 3,8 |

| Частота Turbo Boost 2.0, ГГц | 4,3 | 4,2 |

| L3-кеш, Мбайт | 9 |

6 |

| Поддержка памяти | DDR4-2666 | DDR4-2400 |

| Интегрированная графика | GT2: 24 EU | GT2: 24 EU |

| Макс. частота графического ядра, ГГц | 1,15 | 1,15 |

| Линии PCI Express | 16 | 16 |

| TDP, Вт | 95 | 91 |

| Сокет | LGA1151 v2 | LGA1151 v1 |

| Официальная цена | $257 | $242 |

Никаких улучшений на микроархитектурном уровне в Coffee Lake нет, то есть при однопоточной нагрузке и на одинаковой тактовой частоте новые процессоры идентичны по производительности Kaby Lake. Однако для производства новинок используется улучшенный техпроцесс 14++ нм. Пока Intel никак не удаётся приступить к выпуску крупных процессорных кристаллов по более совершенной 10-нм технологии, начало применения которой для изготовления десктопных процессоров отодвинулось как минимум до второй половины 2018 года, инженеры занимаются оптимизацией старого 14-нм техпроцесса. И отнюдь не без успеха. Сегодняшняя технология 14++ нм по сравнению с изначальной версией техпроцесса смогла обеспечить солидное снижение токов утечки, которое вылилось в 52-процентное уменьшение тепловыделения при том же уровне производительности. Именно благодаря этому достижению в Core i5-8600K стало в полтора раза больше ядер, а максимальная частота в турборежиме увеличилась с 4,2 ГГц до 4,3 ГГц.

Правда, некоторые опасения вызывает снижение в характеристиках базовой частоты: для Core i5-8600K она установлена в 3,6 ГГц, что на 200 МГц меньше, чем у соответствующего Kaby Lake. Однако это отставание должно компенсироваться агрессивной технологией Turbo Boost 2.0, которая в Coffee Lake умеет повышать частоту процессора гораздо сильнее, чем раньше. Даже при нагрузке на все шесть ядер, если энергопотребление и тепловыделение Core i5-8600K остаётся в установленных рамках, рабочая частота процессора может возрастать до 4,1 ГГц. В результате с учётом активного турборежима Core i5-8600K должен всегда опережать своего четырёхъядерного предшественника.

| Номинальная частота | Максимальная частота Turbo Boost 2.0 | ||||||

| 1 ядро | 2 ядра | 3 ядра | 4 ядра | 5 ядер | 6 ядер | ||

| Core i5-8600K | 3,6 ГГц | 4,3 ГГц | 4,2 ГГц | 4,2 ГГц | 4,2 ГГц | 4,1 ГГц | 4,1 ГГц |

| Core i5-7600K | 3,8 ГГц | 4,2 ГГц | 4,1 ГГц | 4,1 ГГц | 4,0 ГГц | - | - |

Помимо увеличенных частот и дополнительных ядер Core i5-8600K может предложить увеличенный на 3 Мбайт кеш третьего уровня, а также официальную поддержку двухканальной DDR4-2666 с пропускной способностью до 42,7 Гбайт/с против DDR4-2400 с пропускной способностью 38,4 Гбайт/с.

Правда, чтобы получить все преимущества, предоставляемые новинкой, потребуется новая системная плата на базе набора логики Intel Z370. В новой версии LGA1151, которая используется процессорами Coffee Lake, добавлены дополнительные линии питания, и в старых LGA1151-платах на базе Z270 или Z170 (и других чипсетов прошлых поколений) процессоры восьмитысячной серии не работают. Зато все без исключения совместимые с Core i5-8600K новые платы могут обеспечить его разгон. Он, как и Core i7-8700K, имеет разблокированный множитель, поэтому с помощью пары манипуляций в BIOS материнской платы его рабочую частоту можно легко увеличить, как можно увеличить и частоту, на которой работает L3-кеш и системная память. При этом для оверклокерских LGA1151-процессоров семейства Coffee Lake заявляется соответствие 95-ваттному тепловому пакету, а это значит, что теоретически их умеренный разгон вполне возможен без применения громоздких воздушных или жидкостных систем охлаждения.

Нет никаких сомнений, что Core i5-8600K лучше своего предшественника поколения Kaby Lake, Core i5-7600K, по всем параметрам. Однако сравнивать этот процессор теперь нужно не только с внутренними конкурентами, но и с теми процессорами, которые в том же ценовом сегменте предлагает компания AMD. Реальная розничная цена Core i5-8600K на сегодняшний день составляет порядка $300, и за эту сумму можно купить восьмиядерный Ryzen 7 1700. Если же ориентироваться на официальные цены, то прямым конкурентом для старшего Core i5 является шестиядерный Ryzen 5 1600X. Давайте сопоставим спецификации Core i5-8600K с обоими альтернативами AMD.

| Intel | AMD | ||

| Core i5-8600K | Ryzen 7 1700 | Ryzen 5 1600X | |

| Сокет | LGA1151 v2 | Socket AM4 | Socket AM4 |

| Ядра/Потоки | 6/6 | 8/16 | 6/12 |

| Базовая частота | 3,6 ГГц | 3,0 ГГц | 3,6 ГГц |

| Турборежим/XFR | 4,3 ГГц | 3,7/3,75 ГГц | 4,0/4,1 ГГц |

| Разгон | Есть | Есть | Есть |

| L 2-кеш | 256 Кбайт на ядро | 512 Кбайт на ядро | 512 Кбайт на ядро |

| L 3-кеш | 9 Мбайт | 2 × 8 Мбайт | 2 × 8 Мбайт |

| Память | DDR4-2666 | DDR4-2666 | DDR4-2666 |

| Линии PCIe | 16 | 16 | 16 |

| Графическое ядро | Есть | Нет | Нет |

| TDP | 95 Вт | 65 Вт | 95 Вт |

| Официальная цена | $257 | $329 | $249 |

С точки зрения формальных характеристик предложения AMD продолжают выглядеть привлекательно, даже несмотря на то, что компания Intel в процессорах Coffee Lake существенно увеличила количество вычислительных ядер. Ryzen 5 и Ryzen 7 продолжают превосходить соперников как минимум по числу исполняемых потоков и по размерам кеш-памяти. Однако на стороне Coffee Lake лидерство по тактовым частотам, плюс не следует забывать и о том, что современные процессорные ядра Intel имеют явное преимущество по показателю IPC - числу исполняемых за такт инструкций.

Как показали наши предыдущие тесты, в ресурсоёмких приложениях шестиядерный Core i7-8700K выступает как минимум не хуже, чем восьмиядерный Ryzen 7 1700X. Но разрыв в характеристиках Core i5-8600K и Ryzen 7 1700 существеннее: в то время как Intel в новых процессорах среднего уровня блокирует Hyper-Threading, технология SMT в Ryzen присутствует не только в восьмиядерных Ryzen 7, но в шестиядерных Ryzen 5. А это значит, что ситуация в среднем ценовом сегменте может остаться неоднозначной даже после обновления модельного ряда процессоров Intel.

Естественно, все точки над «ё» расставят подробные тесты, однако переходить к ним пока рано.

Нас обманули: особенности турборежима в Coffee Lake

Когда мы впервые знакомились с процессорами поколения Coffee Lake и тестировали , мы отмечали, что его реальная частота всегда соответствует максимальной разрешённой турбочастоте для соответствующей нагрузки. Это положительно сказывалось на производительности: ещё бы, Core i7-8700K с номинальной частотой 3,7 ГГц даже при максимальной AVX-нагрузке на все шесть ядер «шпарил» на 4,3 ГГц, не оставляя никаких сомнений в превосходстве нового процессорного дизайна технологии и 14++ нм. Правда, некоторое недоумение при этом вызывали тепловые и электрические показатели. Дело в том, что в то время как тепловой пакет Core i7-8700K установлен в 95 Вт, а максимально допустимая температура составляет 100 градусов, его реальное потребление под максимальной нагрузкой доходило до 140-145 Вт, а температура с высокоэффективным кулером Noctua NH-U14S - до 88 градусов. Очень сомнительно, что такой режим работы CPU можно считать нормальным.

Ещё большие вопросы относительно корректности работы процессоров Coffee Lake в турборежиме стали возникать тогда, когда мы начали знакомиться с образцом Core i5-8600K. На этот раз в наших руках оказался серийный экземпляр CPU, и списать наблюдавшиеся с потреблением и температурами странности на особенности инженерного семпла было уже невозможно. А причин для удивления только прибавилось. Дело в том, что в номинальном режиме при полной AVX-нагрузке, которую по традиции мы создавали утилитой LinX 0.8.0, температура выходила за всякие рамки разумного.

Как видно по приведённому скриншоту, частота процессора под полной нагрузкой в LinX 0.8.0 составляет 4,1 ГГц - это максимально возможная частота Core i5-8600K при задействовании всех шести ядер. Потребление CPU при этом достигает уже знакомых нам 145 Вт, а температура доходит до разрешённого спецификацией максимума - 99 градусов. И это с кулером Noctua NH-U14S, обвинять который в неумении противостоять высокой тепловой мощности чипа нет ни малейших оснований! Понятно, что столь высокая температура во многом связана с низкой эффективностью используемого в процессорах Intel внутреннего термоинтерфейса, но в то же время вполне очевидно, что никакого критического нагрева Core i5-8600K в номинальном режиме быть всё равно не должно.

Поэтому мы обратились за разъяснениями к инженерам Intel, которые дали весьма обескураживающий комментарий: на многих LGA1151-материнских платах, основанных на наборе логики Z370, работа технологии Turbo Boost 2.0 реализована неверно. В попытках выжать из новых процессоров максимальную эффективность, производители плат намеренно игнорируют установленные ограничения по энергопотреблению процессоров, и это действительно может приводить к перегреву. К сожалению, используемая нами материнская плата ASUS Strix Z370-F Gaming оказалась ярким примером платы с неправильно сконфигурированным турборежимом. Поэтому нет ничего удивительного, что при испытаниях на этой платформе Core i7-8700K и Core i5-8600K демонстрировали зашкаливающую температуру и энергопотребление.

На самом же деле процессоры семейства Coffee Lake при активации турборежима вовсе не должны работать на максимальных частотах, определённых для нагрузки на то или иное количество ядер. Это - лишь верхняя граница, и к ней прилагаются ещё некоторые условия. Главное из них: потребление процессора на длительных временных отрезках должно не выходить за установленные ограничения по TDP (то есть за пределы 95 Вт для Core i7-8700K и Core i5-8600K) и лишь кратковременно может достигать 120 Вт. Однако проверку этих дополнительных условий многие производители плат заблокировали на уровне BIOS, и сейчас Intel ведёт работу с партнёрами с тем, чтобы корректная работа технологии Turbo Boost 2.0 была восстановлена.

Понятно, что это повлечёт за собой некоторое снижение производительности новых процессоров при высокой вычислительной нагрузке, но зато температурный режим Coffee Lake сможет, наконец, не внушать никаких опасений. И некоторых успехов в наставлении производителей плат представители Intel уже смогли достичь. Например, в последних версиях BIOS для нашей платы ASUS Strix Z370-F Gaming (0419 и 0420) реализация турборежима уже вполне соответствует норме. После обновления прошивки частота Core i5-8600K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 на отметке в 4,1 ГГц уже не держится и снижается до 3,5 ГГц, благодаря чему температура и потребление остаётся во вполне допустимых рамках: 95 Вт и 72 градуса соответственно.

Что же касается производительности, то переход материнской платы к корректной работе с множителем ожидаемо привёл к 10-процентному снижению показателя производительности в тесте Linpack (с 330 до 300 Гфлоп). Однако в данном случае имеет место максимальное занижение частоты, так как Linpack пользуется чрезвычайно энергоёмкими AVX2-инструкциями. Например, при прохождении тестирования в Prime95 с деактивированными AVX-инструкциями рабочая частота Core i5-8600K составляет уже 3,9 ГГц, что заметно ближе к установленному для полной нагрузки максимуму, но всё же не дотягивает до него.

Тем не менее нельзя не обратить внимание на тот факт, что из-за неправильной поддержки турборежима материнскими платами результаты измерений производительности Coffee Lake, сделанные в момент или до анонса процессоров этого семейства, оказались несколько завышены (это касается не только нашего, но и подавляющего большинства обзоров, доступных в Сети). На самом же деле производительность Coffee Lake в номинальном режиме при тяжёлой многопоточной нагрузке будет где-то на 3-7 процентов ниже полученной в первоначальных тестированиях, но зато в реальности они теперь смогут функционировать при более адекватной температуре и демонстрировать куда более умеренное энергопотребление.

Такая работа процессоров с множителями, когда при тяжёлой вычислительной нагрузке частота заметно падает, причём порой даже ниже базового паспортного значения, раньше была характерна исключительно для платформы HEDT, где процессоры обладают значительным числом вычислительных ядер. Однако с внедрением дизайна Coffee Lake многоядерными стали и обычные массовые модели, поэтому нет ничего странного в том, что коэффициент умножения теперь динамически подстраивается к потреблению и в платформе LGA1151.

Именно поэтому компания Intel приняла решение прекратить детально описывать значения частоты турборежима при различной нагрузке, ограничиваясь указанием лишь только общего максимума, - подробности теперь не имеют особого смысла. Дело в том, что частоты, которые заложены в турборежиме, в реальности могут быть недостижимы. Всё зависит от текущего уровня энергопотребления, а оно не только определяется характером нагрузки, но и может различаться в том числе и для разных экземпляров процессоров в зависимости от качества полупроводникового кристалла и номинального напряжения VID.

Следующая страница →Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

⇣ Комментарии

Гигагерц взят, продвижение продолжается

И все-таки раньше процессорная жизнь была веселее. Приблизительно четверть века назад человечество перешагнуло барьер в 1 кГц, и эта размерность исчезла из процессорного лексикона. «Мощность» процессора стала исчисляться в мегагерцах тактовой частоты (что, строго говоря, неправильно). Еще года три назад каждый 100-мегагерцевый шаг на повышение тактовой частоты отмечался как настоящее событие: с продолжительной маркетинговой артподготовкой, технологическими презентациями и в финале - праздником жизни. Так было приблизительно до тех пор, пока частота «настольных» процессоров не добралась до 600 МГц (когда тезку Mercedes поминали всуе в каждой публикации), а основной технологией производства чипов не стала 0,18 мкм. Потом стало «неинтересно»: повышения тактовой частоты происходили ежемесячно, а под занавес прошлого года Intel и вовсе «подорвала» информационный рынок, объявив одновременно 15 новых процессоров. Пятнадцать кремниевых микросенсаций комом упали на наши головы, и за разбирательством особенностей каждого представленного чипа был утерян общий праздничный дух события. Поэтому ничего удивительно, что два ведущих производителя процессоров для ПК (Intel и AMD) чересчур буднично преодолели планку в 1 ГГц, сделав вид, что ничего особенного не произошло. В ворохе Internet-комментариев попалось лишь одно вычурное сравнение с преодолением звукового барьера, а так - никакого салюта и шампанского. Оно и понятно: планы разработчиков уже давно устремлены в загигагерцевое пространство. Кристалл Intel Willamette с тактовой частотой 1,3-1,5 ГГц мы увидим уже во второй половине этого года, а говорить будем уже об особенностях архитектуры, а не о циклах в секунду.

На моей памяти о заветном гигагерце активно заговорили еще больше года назад, когда жарким калифорнийским утром зимой 1999 года Альберт Ю продемонстрировал Pentium III 0,25 мкм, работающий на частоте 1002 МГц. Под общие аплодисменты зала как-то забылось, что та демонстрация напоминала фокус. Уже позже выяснилось, что процессор «разгонялся» в криогенной установке. Есть даже косвенные свидетельства того, что холодильником послужила серийная установка фирмы KryoTech . Так или иначе, про гигагерц забыли на год , хотя процессоры подобрались к этой частоте достаточно близко. Любопытно, что зимой 2000 года председатель совета директоров Intel, легендарный Энди Гроув при содействии Альберта Ю опять повторил испытанный трюк Intel. На форуме IDF Spring’2000 он продемонстрировал тестовый образец процессора Intel Willamette, работающий на тактовой частоте 1,5 ГГц. Полтора миллиарда циклов в секунду - и все при комнатной температуре! Отрадно, что Willamette - это еще и микропроцессор с новой архитектурой, а не просто слегка улучшенный Pentium III. Но об этом - чуть ниже.

Свой маркетинговый гигагерц давно уже имелся и в запасе AMD. Компания официально сотрудничает с «повелителями холода» из фирмы KryoTech, а Athlon оказался вполне перспективным процессором для разгона в условиях экстремального охлаждения. Гигагерцевое решение на базе охлажденного Athlon 850 МГц было доступно в продаже еще в январе.

Маркетинговая ситуация несколько накалилась, когда в начале марта AMD начала отгрузку в ограниченных количествах комнатно-температурных процессоров Athlon c частотой 1 ГГц. Делать нечего, и Intel пришлось доставать туза из рукава - Pentium III (Coppermine) 1 ГГц. Хотя выпуск последнего планировался на вторую половину года. Но ни для кого не секрет, что взятие гигагерцевого барьера - аг преждевременный как для AMD, так и для Intel. Но им так хотелось быть первыми. Вряд ли можно позавидовать двум респектабельным компаниям, которые бегают вокруг единственного стула с цифрой 1 и с ужасом ждут, когда оборвется музыка. AMD просто удалось усесться первой - и больше это ровным счетом ничего не значит. Как в космонавтике: человека первыми запустили в СССP, а летать стали чаще (и дешевле) «вторые» американцы. Ну и наоборот: они - на Луну, а мы сказали «фи», и весь задор пропал. Впрочем, гонка тактовых частот давно уже имеет чисто маркетинговую подоплеку: люди, как известно, склонны покупать мегагерцы, а не индексы производительности. Тактовая частота процессора, как и прежде, - вопрос престижа и мещанский показатель «навороченности» компьютера.

Еще один подрастающий игрок микропроцессорного рынка - тайваньская фирма VIA месяц назад официально представила своего первенца. Микропроцессор, известный ранее под кодовым именем Joshua, получил очень оригинальное название Cyrix III и начал конкурировать с Celeron снизу, в нише самых дешевых компьютеров. Конечно, в ближайший год ему не видать частоты в гигагерц как своих ушей, но этот «настольный» чип интересен уже самим фактом своего существования во враждебном окружении.

В данном обзоре речь, как всегда, пойдет о новых продуктах и планах ведущих разработчиков микропроцессоров для ПК, без оглядки на то, преодолели ли они гигагерцевый избирательный барьер.

Intel Willamette - новая архитектура 32-разрядного чипа

32-разрядный процессор Intel с кодовым именем Willamette (по названию реки в штате Орегон, протяженностью 306 км) появится на рынке во второй половине этого года. Основанный на новой архитектуре, он станет самым мощным процессором Intel для настольных систем, а его стартовая частота будет существенно выше 1 ГГц (ожидается 1,3-1,5 ГГц). Поставки тестовых образцов процессора OEM-производителям ведутся уже почти два месяца. Чипсет для Willamette известен под кодовым именем Tehama.

Что же скрывается под загадочным термином «новая архитектура»? Для начала - поддержка внешней тактовой частоты 400 МГц (то есть частоты системной шины). Это в три раза быстрее, чем хваленые 133 МГц, поддерживаемые современными процессорами класса Pentium III. На самом деле 400 МГц – это результирующая частота: то есть шина имеет частоту 100 МГц, но способна передавать четыре порции данных за цикл, что и дает в сумме аналог 400 МГц. Шина будет использовать протокол обмена данными, аналогичный тому, что реализован у шины P6. Скорость передачи данных у этой 64-разрядной синхронной шины составляет 3,2 Гбайт/с. Для сравнения: у шины GTL+ 133 МГц (той, что используют современные Pentium III) пропускная способность составляет чуть больше 1 Гбайт/с.

Вторая отличительная черта Willamette - поддержка SSE-2 (Streaming SIMD Extensions 2). Это набор из 144 новых инструкций для оптимизации работы с видео, шифрованием и Интернет-приложениями. SSE-2, естественно, совместимы с SSE, впервые реализованными в процессорах Pentium III. Поэтому Willamette сможет успешно использовать сотни приложений, разработанных с учетом SSE. Сам Willamette использует для поддержки как целочисленных вычислений, так и операций с плавающей запятой 128-разрядные регистры XMM. Если не вдаваться в подробности, то задача SSE2 - компенсировать не самый сильный на рынке блок операций с плавающей запятой. В случае поддержки SSE2 со стороны сторонних производителей ПО (Microsoft двумя руками «за») никто и не заметит подмены на фоне роста производительности.

И, наконец, третья ключевая особенность Willamette - более глубокая конвейеризация. Вместо 10 стадий теперь используется 20, что позволяет существенно увеличить общую производительность при обработке отдельных сложных математических приложений и повысить тактовую частоту. Правда «глубокий» конвейер - это палка о двух концах: время отработки операции резко сокращается, но увеличивающееся время задержки при отработке взаимозависимых операций может «компенсировать» прирост производительности конвейера. Для того чтобы этого не произошло, разработчикам пришлось увеличить интеллектуальность конвейера - повысить точность предсказания переходов, которая превысила в среднем 90%. Еще один путь повышения эффективности длинного конвейера - приоритезация (упорядочение) инструкций в кэше. Функция кэша в этом случае - расположить инструкции в том порядке, в котором они должны выполняться. Это чем-то напоминает дефрагментацию жесткого диска (только внутри кэша).

Кэш кэшем, но наибольшие нарекания в течение длительного времени вызывала производительность блока целочисленных вычислений у современных процессоров. Целочисленные способности процессоров особо критичны при выполнении офисных приложений (всяких там Word и Excel). Из года в год что Pentium III, что Athlon показывали просто смешной прирост производительности на целочисленных вычислениях при повышении тактовой частоты (счет шел на единицы процентов). В Willamettе реализовано два модуля целочисленных операций. Пока о них известно то, что каждый способен выполнять две инструкции за такт. Это значит, что при частоте ядра в 1,3 ГГц результирующая частота целочисленного модуля эквивалентна 2,6 ГГц. А таких модулей, подчеркиваю, два. Что позволяет выполнять, по сути, четыре операции с целыми числами за такт.

О размере кэша в предварительной спецификации Willamette, опубликованной Intel, не упоминается. Но есть «утечки», свидетельствующие о том, что кэш L1 будет иметь размер 256 Кбайт (у Pentium II/III кэш L1 составляет 32 Кбайт - 16 Кбайт для данных и 16 Кбайт для инструкций). Тот же ореол таинственности окружает и объем кэша L2. Наиболее вероятный вариант - 512 Кбайт.

Процессор Willamette, по некоторым данным, будет поставляться в корпусах с матрично-штырьковым расположением контактов для розетки типа Socket-462.

AMD Athlon: 1,1 ГГц - демонстрация, 1 ГГц - поставки

Словно отыгрываясь за предыдущую стратегию следования за лидером, компания AMD проворно щелкнула по носу всей компьютерной индустрии, продемонстрировав в начале зимы процессор Athlon c тактовой частотой 1,1 ГГц (точнее - 1116 МГц). Все решили, что шутит. Дескать, ну есть у нее удачные процессоры, но все знают, насколько велик временной лаг между демонстрацией и массовым производством. Но не тут-то было: спустя месяц Advanced Micro Devices начала серийные поставки процессоров Athlon с тактовой частотой 1 ГГц. А все сомнения в их реальной доступности развеяли компании Compaq и Gateway, предложившие элитные системы на базе этих чипов. Цена, конечно, не оставляла особо приятного впечатления. Гигагерцевый Athlon стоит около 1300 долл. в партиях по тысяче штук. Но у него есть вполне приятные младшие братья: Athlon 950 МГц (1000 долл.) и Athlon 900 МГц (900 долл.) Однако таких процессоров мало, поэтому и цены заоблачные.

Продемонстрированный ранее Athlon 1116 МГц сам по себе был примечательным. Проектные нормы - 0,18 мкм, использованы медные соединения, тепловыделение - нормальное: работает при комнатной температуре с обычным активным радиатором. Но, как оказалось, то был не просто Athlon (у «просто» межсоединения алюминиевые), а Athlon Professional (кодовое название - Thunderbird). Реальное появление такого процессора на рынке ожидается лишь в середине года (предположительно в мае). Только частота будет пониже, и стоить он будет не «гигагерц долларов», а заметно дешевле.

Сейчас о процессоре Athlon на ядре Thunderbird известно пока не очень много. Он будет использовать не Slot A (как современные версии Athlon от 500 МГц), а матричный разъем Socket A. Cooтветственно и корпус у процессора будет «плоский», а не массивный «вертикальный» картридж. Ожидается, что к лету процессоры на ядре Thunderbird будут выпущены с тактовыми частотами от 700 до 900 МГц, а гигагерц появится чуть позже. Вообще, учитывая темпы снижения цен на новые процессоры, вполне реальным становится приобретение к Новому году этакого компьютера начального ценового диапазона на базе Athlon 750 МГц или около того.

С другой стороны, основным претендентом на компьютеры low-end в линейке AMD остается еще не объявленный процессор на ядре Spitfire. Ему отводится роль младшего конкурента Intel Celeron. Spitfire будет корпусироваться для установки в процессорную розетку Socket A (питание - 1,5 В), а его тактовая частота к началу осени может достигнуть 750 МГц.

Коротко о многогигагерцевых амбициях IBM

Пока весь мир по старинке радуется взятию гигагерца, IBM рассказывает о технологии, позволяющей прибавлять чипам по гигагерцу в год. По крайней мере на 4,5 ГГц при существующих технологиях производства полупроводников вполне можно рассчитывать. Итак, согласно данным IBM, разработанная ею технология IPCMOS (Interlocked Pipelined CMOS) позволит года через три обеспечить массовый выпуск чипов с тактовой частотой 3,3-4,5 ГГц. При этом энергопотребление понизится раза в два относительно параметров современных процессоров. Суть новой процессорной архитектуры состоит в использовании распределенных тактовых импульсов. В зависимости от сложности задачи тот или иной блок процессора будет работать на более высокой или более низкой тактовой частоте. Идея лежала на поверхности: все современные процессоры используют централизованную тактовую частоту - все элементы ядра, все вычислительные блоки синхронизируются с ней. Грубо говоря, пока все операции на одном «витке» не завершатся, к следующей процессор не приступит. В результате «медленные» операции сдерживают быстрые. Кроме того, получается, что если вам требуется выбить пыльный ковер, то вам приходится трясти весь дом. Децентрализованный механизм подачи тактовой частоты в зависимости от потребностей того или иного блока позволяет быстрым блокам микросхемы не ждать отработки медленных операций в других блоках, а заниматься, условно говоря, своим делом. В результате снижается и общее энергопотребление (трясти надо только ковер, а не весь дом). Инженеры IBM совершенно правы, когда говорят о том, что повышать синхронную тактовую частоту из года в год станет все труднее. В этом случае единственный путь - применение децентрализованной подачи тактовой частоты либо и вовсе переход на принципиально новые (квантовые, наверное) технологии создания микросхем.. Из-за подобного названия так и подмывает отнести его к тому же классу, что и Pentium III. Но это ошибка. Сама VIA позиционирует его как конкурента Intel Celeron - процессора для систем начального уровня. Но и это оказалось излишне самонадеянным поступком.

Однако начнем с достоинств нового процессора. Он рассчитан на установку в процессорную розетку Socket 370 (как и Celeron). Однако, в отличие от Celeron, Cyrix III поддерживает внешнюю тактовую частоту (частоту системной шины) не 66 МГц, а 133 МГц - как у самых современных Pentium III семейства Coppermine. Второе ключевое достоинство Cyrix III - интегрированный на кристалле кэш второго уровня (L2) емкостью 256 Кбайт - как у новых Pentium III. Кэш первого уровня - тоже большой (64 Кбайт).

И, наконец, третье достоинство - поддержка набора SIMD-команд AMD Enhanced 3DNow!. Это действительно первый пример интеграции 3Dnow! для Socket 370-процессоров. Мультимедийные инструкции AMD уже широко поддерживаются производителями программного обеспечения, что хоть отчасти поможет компенсировать скоростное отставание процессора на графических и игровых приложениях.

На этом все хорошее заканчивается. Процессор выпускается по 0,18-микронной технологии с шестью слоями металлизации. На момент выхода самый «быстроходный» Cyriх III имел Pentium-рейтинг 533. Реальная тактовая частота ядра - заметно ниже, поэтому со времен самостоятельной Cyrix свои процессоры она маркировала «рейтингами» по отношению к тактовым частотам процессоров Pentium, Pentium II, а позже - Pentium III. Лучше бы уж вели отсчет от Pentium: цифра была бы повнушительнее.

Руководитель VIA Уэн Чи Чен (в прошлом, кстати, процессорный инженер Intel) изначально собирался противопоставить Celeron низкую цену Cyrix III. Насколько это удалось - судите сами. Cyrix III PR 500 стоит от 84 долл., а Cyrix III PR533 - от 99 долл. Короче, Celeron порой стоит и дешевле. Первые испытания процессора (проведенные, конечно, не в России) показали, что его производительность на офисных приложениях (там, где акцент делается на целочисленные вычисления) мало уступает Celeron, а вот на мультимедийных разрыв очевиден. Конечно, не в пользу Cyrix III. Ну что ж, первый блин комом. Однако в резерве VIA есть еще интегрированный процессор Samuel, построенный на ядре IDT WinChip4. Там результат может оказаться лучше.

Alpha тоже получит заслуженный гигагерц

Компания Compaq (владелец части наследства DEC, включая процессор Alpha) намерена во второй половине года выпустить версию серверного RISC-процессора Alpha 21264 с тактовой частотой 1 ГГц. А следующий ее чип - Alpha 21364 - и вовсе стартует именно с этой пороговой частоты. Кроме того, усовершенствованная версия «Альфы» будет оборудована 1,5-мегабайтным кэшем L2 и контроллером памяти Rambus.

КомпьютерПресс 4"2000